Neukruger Straße / Ecke Suckower Graben

18273 Güstrow

Deutschland

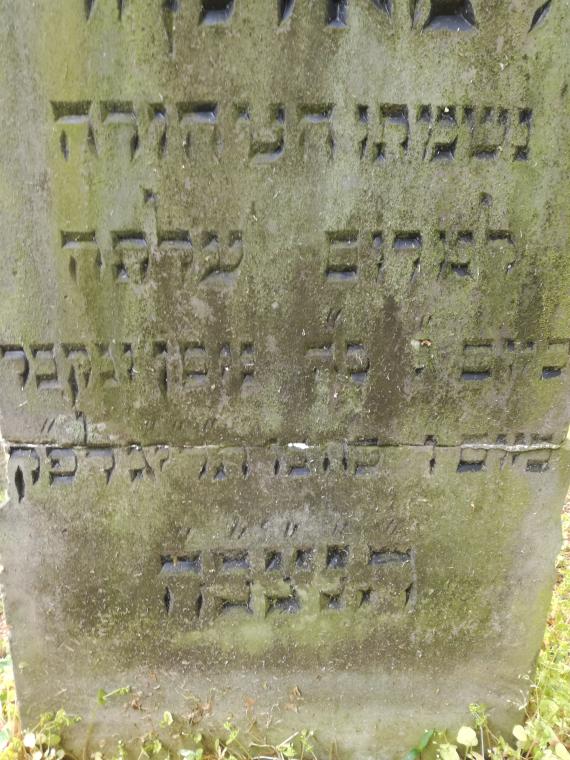

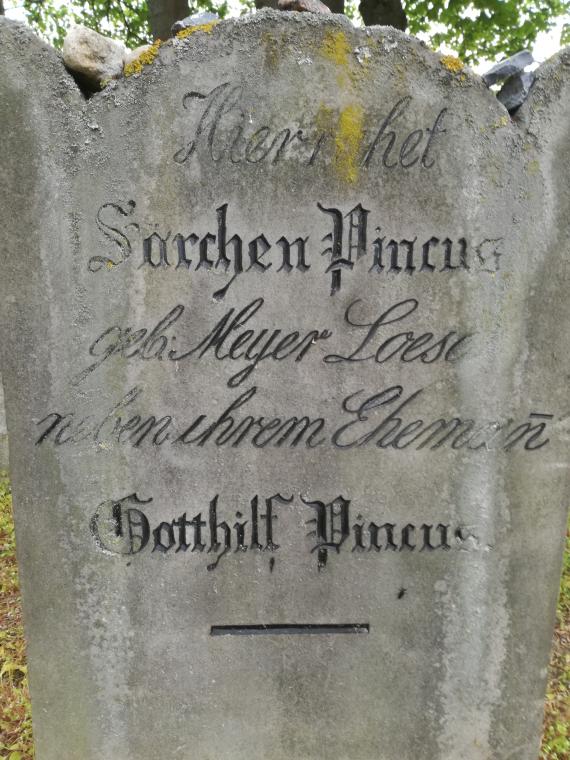

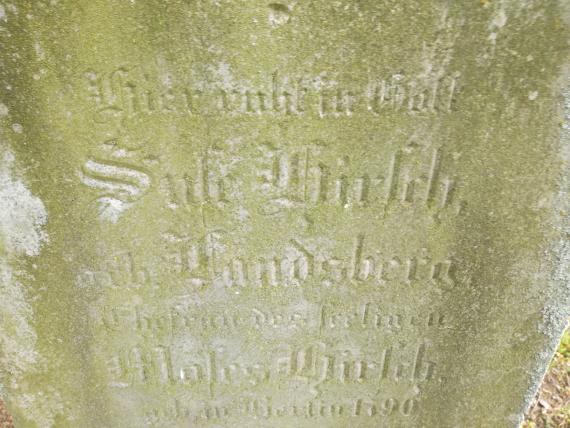

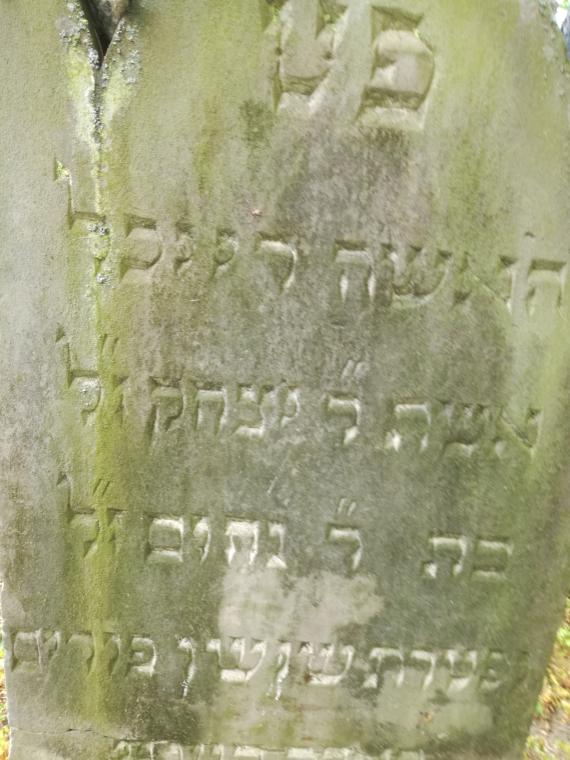

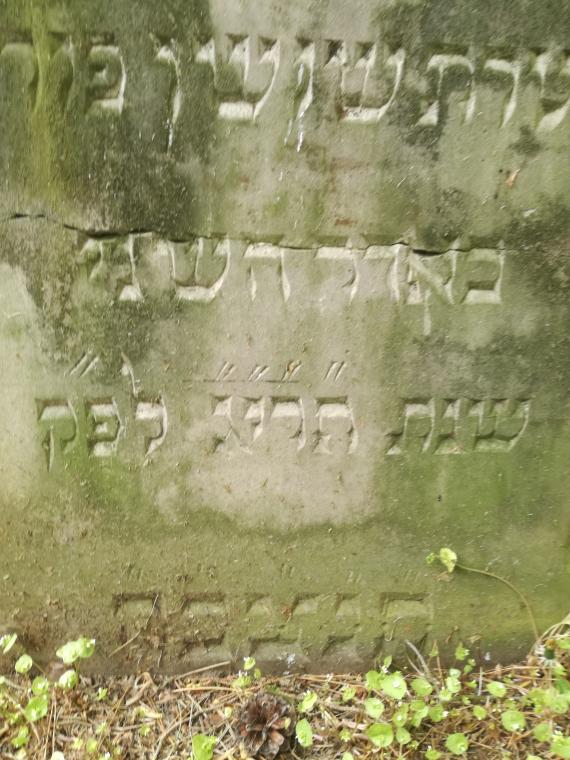

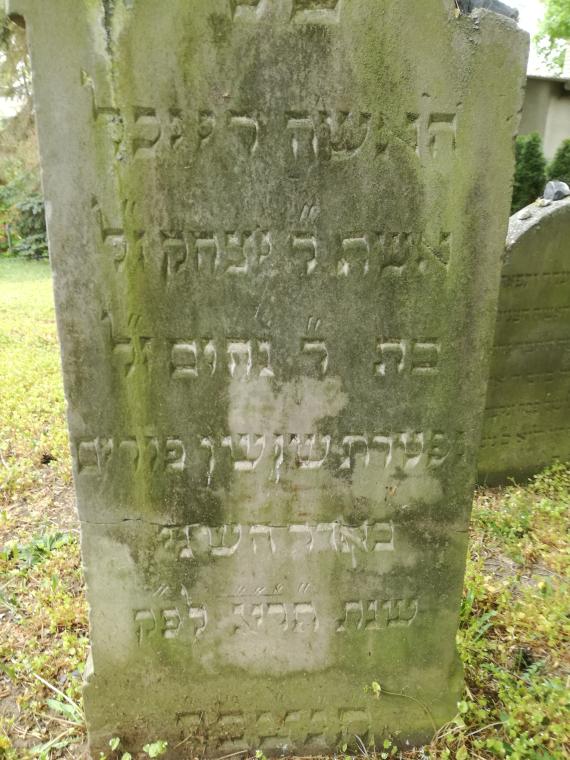

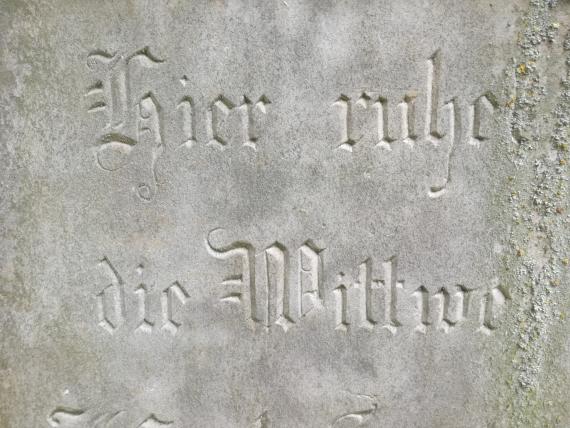

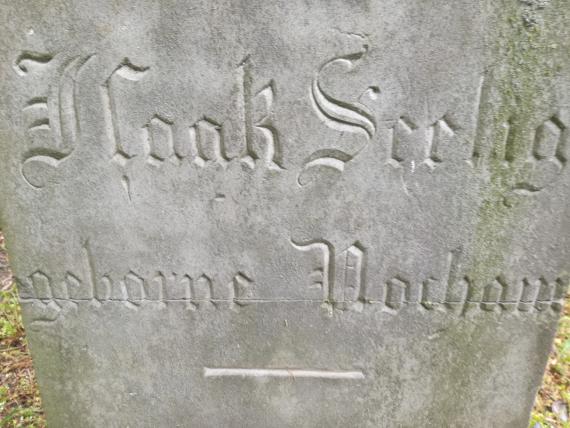

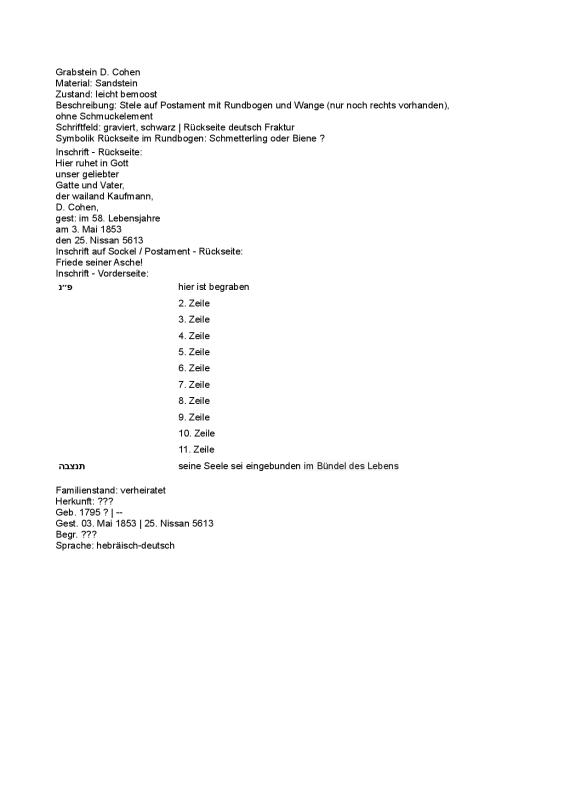

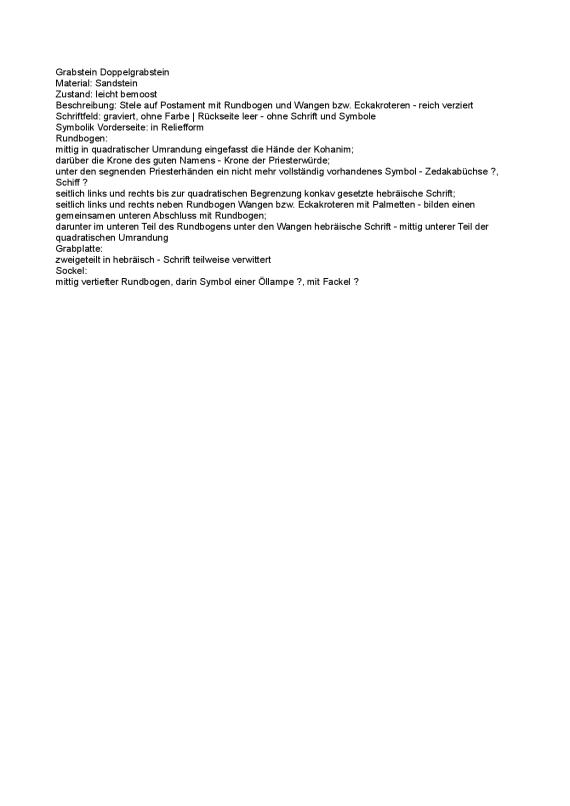

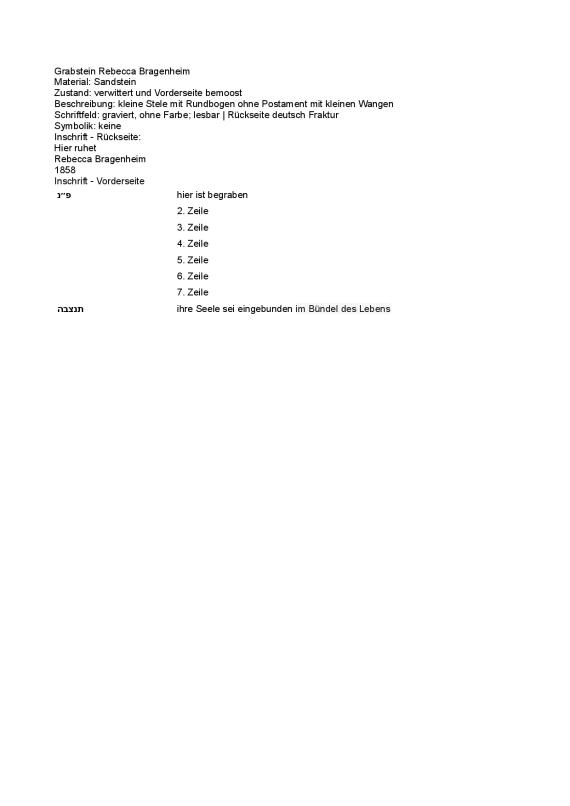

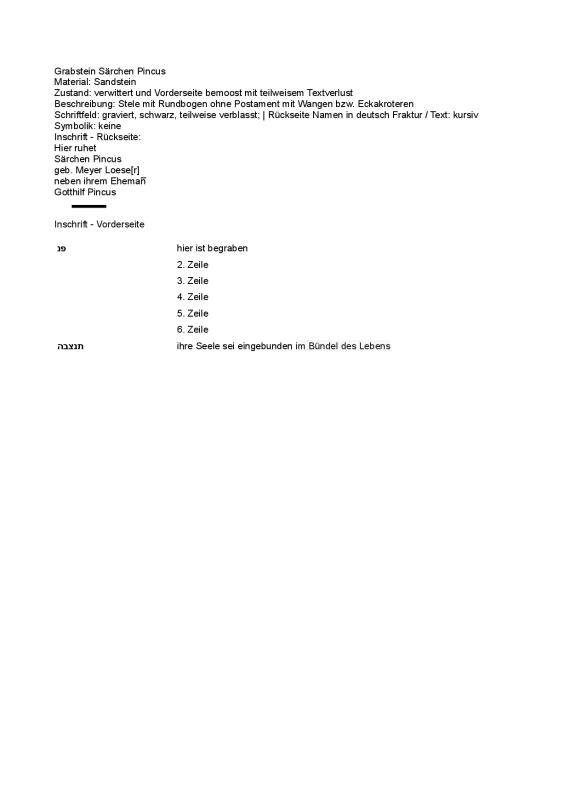

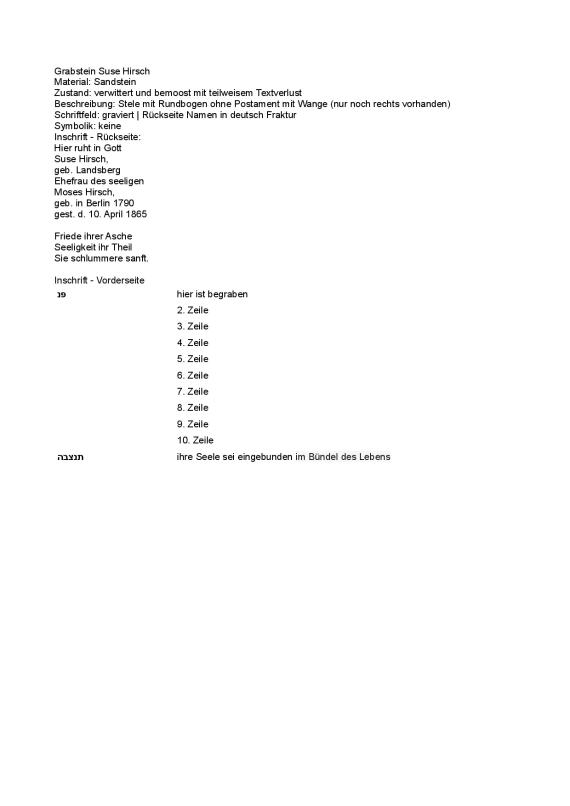

<p>Geschlossener Friedhof mit Grabsteinbestand. 7 Grabsteine und ein Gedenkstein.<br />Grabsteine: <br />D. Cohen - David ben Meir Kaz {edit 19.10.21 - eigene Übersetzung: Signe Winter}<br />[B]runo Frank - Zvi {edit 19.10.21 - eigene Übersetzung: Signe Winter}<br />Särchen Pincus, geb. Meyer Loeser - Särche bat Meir {edit 19.10.21 - eigene Übersetzung: Signe Winter}<br />Rebecca Bragenheim - Chaja bat Gedalja {edit 19.10.21 - eigene Übersetzung: Signe Winter}<br />Suse Hirsch, geb. Landsberg - Susa bat Zvi {edit 19.10.21 - eigene Übersetzung: Signe Winter}<br />Witwe von Isaak Seelig, geb. Nocham - Reichel bat Nachum {edit 19.10.21 - eigene Übersetzung: Signe Winter}<br />Doppelgrabstein - Pessche bat Elieser Lippmann (links) und Meir bar Nathan ha-Kohen (rechts) {edit 19.10.21 - eigene Übersetzung: Signe Winter}</p><p>_______________________________________</p><p>In Güstrow bestand bereits im Mittelalter ein jüdischer Friedhof, der in der Nähe der Domwiesen vor dem Hageböcker Tor in Richtung Schwerin gelegen haben soll. Mit der Neuansiedlung von Jüdinnen*Juden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden die Toten der Gemeinde zunächst auf auswärtigen Friedhöfen beigesetzt. Die jüdische Gemeinde erwarb schließlich 1804 ein Grundstück, auf dem ein neuer jüdischer Friedhof angelegt wurde.<br />Das Datum der letzten Beisetzung während der NS-Zeit wurde am 2. Dezember festgehalten. In den folgenden Jahren wurde, vor allem bedingt durch den Novemberpogrom im Jahre 1938, der Friedhof verwüstet und die Friedhofshalle in Brand gesetzt. In Güstrow lebten 1933 118, 1941 nur noch 16 und 1945 keine Bürger jüdischen Glaubens mehr. Seit die Jüdische Landesgemeinde das Friedhofsgelände 1954 verkaufen musste, macht ein Zaun und ein Gedenkstein auf die letzten sieben verbliebenen Grabsteine aufmerksam.<br />Am 26. August 2000 wurden durch unbekannte Täter*innen mehrere Grabsteine umgeworfen und beschädigt. Acht Jahre später ermittelte die Polizei erneut wegen des Verwendens von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen auf dem Friedhof.</p>

(Quelle: Gerhard Voß, Jüdische Friedhöfe in Mecklenburg - eine Bestandsaufnahme, S. 10f.)

(Quelle: Winter, Signe, Wie findet man einen jüdischen Friedhof, Spurensuche in Güstrow, S. 12)

Dieses Grab zeigt im oberen Teil die Hände der Kohanim und die Krone des guten Namens; im unteren Teil ist ein Symbol kaum noch erkennbar - es könnte sich um das Symbol einer Öllampe handeln …"

(Quelle: Winter, Signe, Wie findet man einen jüdischen Friedhof, Spurensuche in Güstrow, S. 12)

pe nun = Hier ist/liegt begraben = po nikbar, po nikbera/po nitman, po nitmena: פנ

Krone der Priesterwürde: Sie wird auf dem Grabstein eines Angehörigen des Priestergeschlechts der Kohanim abgebildet. Dieses Symbol findet man häufig in Verbindung mit einer Tora oder den segnenden Händen.

Krone des Verlustes: Thr 5,16: „Gefallen ist die Krone unseres Hauptes“. Diese Krone symbolisiert den Verlust eines Familienoberhauptes oder eines Gemeindevorstehers.

Krone des Gatten: Spr. 12,4: „…Krone ihres Gatten“. Diese Krone ist häufig bei einer Frau zu sehen und führt auf den Vers in den Sprüchen zurück.

aus: http://www.israelogie.de/2014/juedische-symbolik-auf-dem-friedhof/

https://glaube-im-alltag.weebly.com/uploads/1/0/8/0/10808509/juedische_grab-symbole.pdf

Darunter eine der auf Grabsteinen übliche Einleitungsformel:

pe nun = Hier ist/liegt begraben = po nikbar, po nikbera/po nitman, po nitmena: פנ

http://elpub.bib.uni-wuppertal.de/edocs/dokumente/fb05/diss2002/meis/d050203.pdf, S. 113

Auf Grabsteinen jüdischer Friedhöfe ist das Symbol der Kanne häufig zu finden. Die Levitenkanne wird in verschiedenen Formen dargestellt: Als bauchiger Waschkrug, meist mit Untersatz, oder als hohes schlankes Gießgefäß, oft von zeitgenössischen Gieß- und Waschgefäßen beeinflusst. Manchmal sind sie eingraviert, meist jedoch treten sie plastisch hervor. Sie schmücken meistens die Giebel oder selten die Sockel eines Grabsteins.

https://de.wikipedia.org/wiki/Levitenkanne

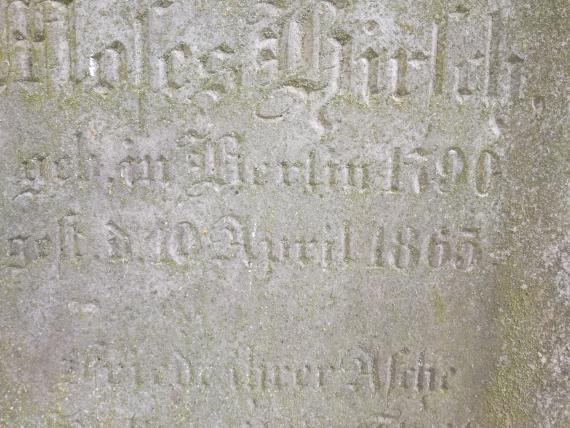

Hier ruht in Gott

Suse Hirsch,

geb. Landsberg

Ehefrau des seeligen

Moses Hirsch

geb. in Berlin 1790

gest. 10. April 1865

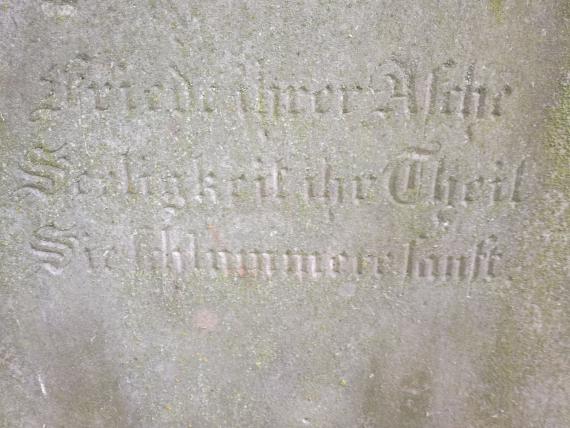

Friede ihrer Asche

Seeligkeit ihr Theil

Sie schlummere sanft

Im August 2000 werden mit den Fördermitteln des Landes durch die Firma Höpcke Naturstein GmbH die Steine saniert und aufgerichtet, auf zwei Steinen werden die Schriftzeichen nachgezogen, der Wildwuchs wird gerodet und eine Lebensbaumhecke wird gepflanzt.

edit Oktober 2019:

Entgegen der bisherigen eigenen Vermutung, es könne sich beim Symbol unterhalb der Hände der Kohanim um das Symbol eines Schiffes oder das einer Zedakabüchse handeln, kann nach nochmaliger Analyse mit Bestimmtheit gesagt werden, dass es sich um eine der auf Grabsteinen übliche Einleitungsformel handelt:

pe nun = Hier ist/liegt begraben = po nikbar, po nikbera/po nitman, po nitmena: פנ

siehe weiterführende Links [auf dieser Seite], mit Quellenverweisen auf Stadtarchiv, Mecklenburgische Urkundenbücher etc.

Neuen Kommentar hinzufügen