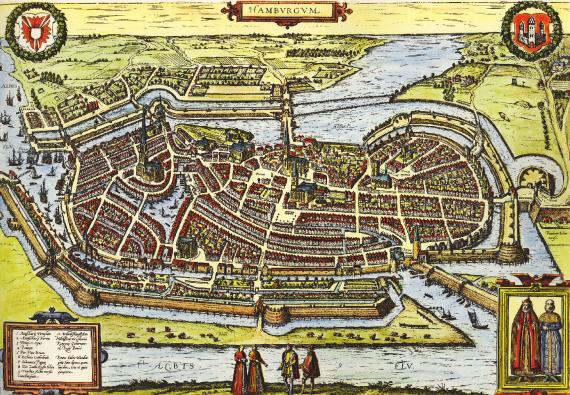

Die Niederlassung von Jüdinnen*Juden in Hamburg hat erst in der Frühen Neuzeit um das Jahr 1580 mit der Einwanderung von Sepharden aus Portugal begonnen. Die Einwanderer waren als Katholiken getauft, haben jedoch weiterhin den jüdischen Glauben praktiziert. Unter denen waren Handelsleute sowie Bankiers und Juweliere, die durch ihr wirtschaftliches Netzwerk einen großen Beitrag zu den ausländischen Handelsaktivitäten in der Hansestadt geleistet haben. Aufgrund dessen waren sie oftmals Opfer antisemitischer Angriffe. Für ihre Aufenthaltserlaubnis in der Stadt mussten die jüdischen Einwanderer aus Portugal große Geldsummen an den Hamburger Senat bezahlen. Jüdische Praxis wie Beschneidungen sowie gottesdienstliche Versammlungen blieben verboten. Die kleine Gemeinde hatte erst 1611 einen jüdischen Friedhof in Altona errichtet. Davor musste sie ihre Verstorbenen auf christlichen Begräbnisstätten beerdigen. Erst im Jahr 1663 legten die deutsch-jüdischen Familien in Ottensen einen kleinen Friedhof an.

Mitte des 17. Jahrhunderts erreichte die sephardische Gemeinde eine Anzahl von 120 Familien , jedoch wanderten zu dieser Zeit erneut Mitglieder der Gemeinde aus (beispielsweise nach Amsterdam) aufgrund der Zahlungen für die Niederlassung in Hamburg, die immer höher wurden. Hamburg erlebte in diesem Jahrhundert eine Niederlassung von aschkenasischen Juden, die sich kurzzeitig in der Stadt aufhielten und ausgewiesen wurden.

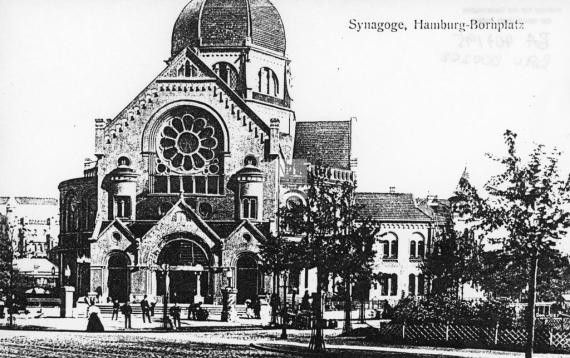

Erst mit dem „Reglement der Judenschaft in Hamburg so Portugiesisch als Hochdeutscher Nation“ vom deutschen Kaiser konnte sich die Gemeinde bis zum Nationalsozialismus entwickeln. Die erste Synagoge wurde von aschkenasischen Jüdinnen*Juden 1654 errichtet am Neuen Steinweg, die zweite folgte im Jahr 1860 in den Kohlhöfen. Insgesamt gab es sechs aschkenasische Gemeinden im Laufe des 17. Jahrhunderts, in Altona, Harburg, Wandsbek und Hamburg. Die sephardische Gemeinde hat sich kontinuierlich wirtschaftlich gestärkt und war zur Oberschicht in der Gesellschaft geworden. Im Jahr 1834 errichtete diese eine eigene Synagoge am Alten Wall. Als diese durch einen Stadtbrand zerstört wurde, wurde 1854-55 eine neue Synagoge in der Markusstraße gebaut. Sie war, abgesehen von der Altonaer Synagoge, die einzige sephardische Synagoge auf deutschem Boden.

Die Anzahl der Mitglieder der sephardischen Gemeinde ist im Laufe der Zeit geschrumpft und im Jahr 1925 zählte sie nur noch 150 Erwachsene. Die aschkenasische Gemeinde hingegen wurde größer und bedeutungsvoller für die Stadt. Diese konnte 1790 die Einweihung der Synagoge in der Elbstraße feiern, die sie bis 1906 benutzte. 1860 wurde die Synagoge an den Kohlhöfen eingeweiht, bis dato die größte für die Gemeinde, mit 1.200 Plätzen. Anders als die vorigen Synagogen, die versteckt vom Auge der Öffentlichkeit waren, lag die neue Hauptsynagoge 1906 am Bornplatz mit Blick zur Straße. Auch diese Synagoge bot 1.200 Menschen Platz. Die Synagoge am Bornplatz im Grindelviertel war Herz und Zentrum des jüdischen Lebens in Hamburg bis 1939.

1933 kam es ähnlich wie in anderen Städten in Deutschland unter der NS-Herrschaft zum Boykott jüdischer Geschäfte. Auch die Synagoge am Bornplatz wurde, so wie viele andere, am 9. November 1938 in Brand gesteckt. Die sephardische Synagoge in Hamburg blieb in der Reichskristallnacht jedoch verschont. Ab 1941 begannen die Deportationen von Jüdinnen*Juden in den besetzten Osten und nach Theresienstadt.

Nach dem Krieg zählte Hamburg etwa 1.000 Jüdinnen*Juden, vor dem Krieg waren es 20.000 Menschen. Die jüdische Gemeinde wuchs jedoch schnell und konnte schon 1960 eine neue Synagoge einweihen. In Hamburg erinnern mehrere Gedenkplätze und Denkmäler an die ehemalige jüdische Gemeinde. In den Straßen von Hamburg befinden sich mehr als 2.300 Stolpersteine, womit sie die meisten Steine deutschlandweit besitzt.

Neuen Kommentar hinzufügen