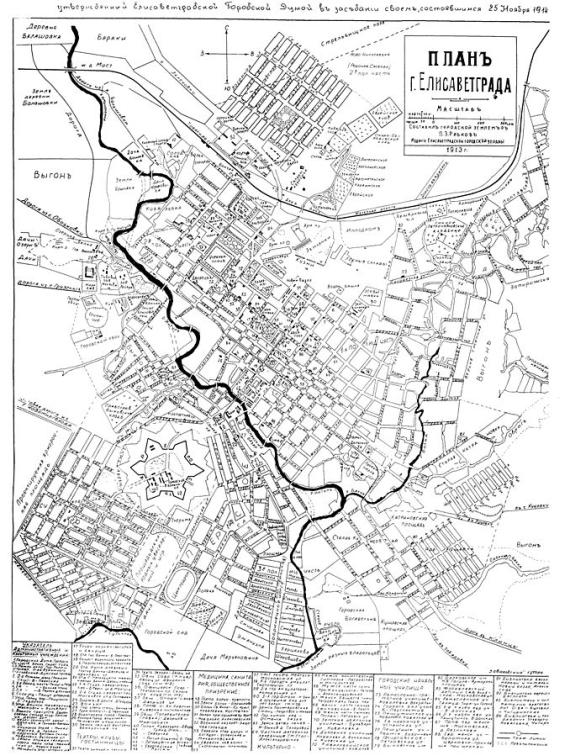

Jelisawetgrad (heute Kropywnytzkyj, Ukraine) war eine Stadt im südwestlichen Teil des Russischen Kaiserreiches, wo es einen hohen Anteil an jüdischer Bevölkerung gab. Im Jahr 1881 kam es hier zu einem Pogrom, das zuerst eine Welle antijüdischer Gewalt, und anschließend eine große Auswanderungswelle aus Osteuropa auslöste. Die Geschichte des jüdischen Lebens in Jelisawetgrad spiegelt die Entwicklungen des Judentums in Osteuropa im Laufe des 20. Jahrhunderts wider.

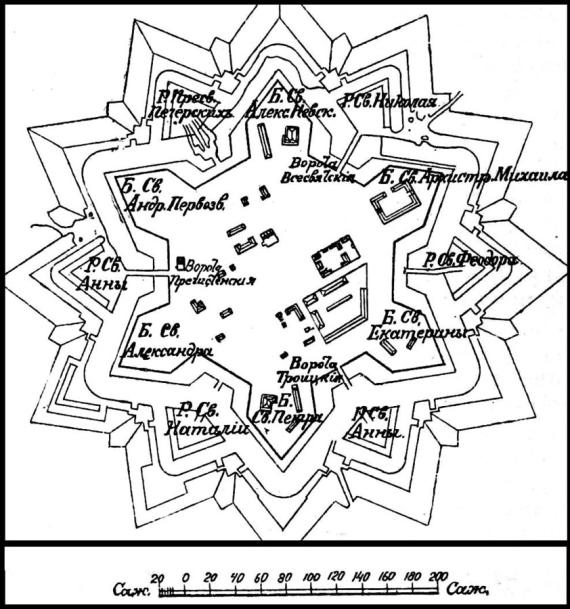

Jelisawetgrad (heute Kropywnytzkyj im zentralen Teil der Ukraine) wurde im Jahr 1754 gegründet. Die Stadt entstand bei der Festung der Heiligen Jelisaweta. In den 1780er Jahren verlor Jelisawetgrad seine ursprüngliche militärische Bedeutung und verwandelte sich allmählich in ein regionales Zentrum für Handel und Gewerbe.

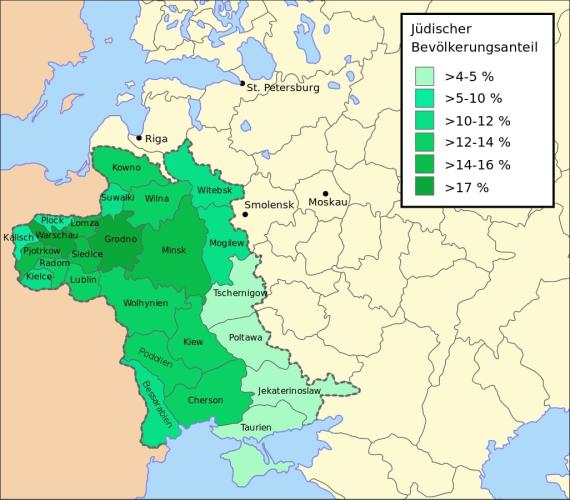

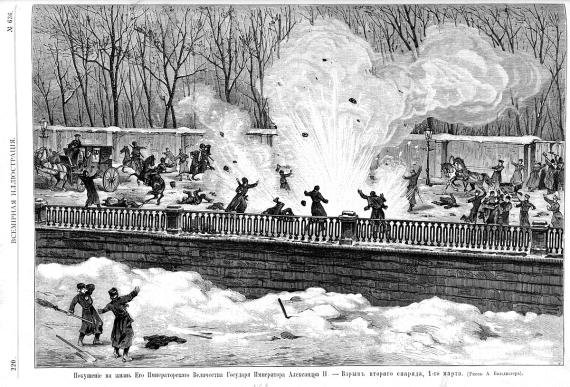

Jelisawetgrad befand sich auf dem Gebiet des sogenannten Ansiedlungsrayons. Es handelte sich um das Territorium im Westen des Russischen Kaiserreiches, das sich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer erstreckte. Nur auf diesem Gebiet durfte die jüdische Bevölkerung zwischen Ende des 18. und Anfang des 20. Jahrhunderts dauerhaft leben und arbeiten. Die Bedingungen lockerten sich teilweise unter der Herrschaftszeit des Zaren Alexander II. Nach seiner Ermordung, und der darauffolgenden antijüdischen Stimmung im Land wurden die Lebensverhältnisse der Jüdinnen*Juden erneut beschränkt.

Die Bevölkerung Jelisawetgrads war wie in anderen Teilen des Gouvernements Cherson sehr vielfältig. Nur etwa die Hälfte der Einwohner*innen war in der Stadt geboren, der Rest kam aus den benachbarten Regionen. Außer Jüdinnen*Juden lebten hier hauptsächlich Russ*innen und Ukrainer*innen, aber auch Pol*innen, Deutsche, Tatar*innen und Griech*innen. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich der Anteil der jüdischen Bevölkerung mehrfach vergrößert. Im Jahre 1795 bildeten Jüdinnen*Juden 17% der Bevölkerung Jelisawetgrads, 1897 lebten hier 8.073 Jüdinnen*Juden, was 39% der Gesamtbevölkerung entsprach.

Die Mehrheit der Jelisawetgrader Jüdinnen*Juden betrieb Handel. Die jüdische Bevölkerung von Jelisawetgrad war Ende des 19. Jahrhunderts größtenteils assimiliert und beachtete die religiösen Traditionen kaum noch.

Im April 1881 wurde Jelisawetgrad zum Schauplatz eines Pogroms, der im südwestlichen Teil des Zarenreiches eine Welle antijüdischer Gewalt auslöste. Das Ereignis stand im Zusammenhang mit dem Attentat auf den Zaren Alexander II. Unter den Attentäter*innen war auch eine Jüdin. In der Presse schrieb man deswegen von einer jüdischen Verschwörung. Im Zarenreich wurde ein Staatstrauer verhängt und die gewöhnlichen Oster-Feierlichkeiten verboten. In Jelisawetgrad verbreiteten sich zudem Gerüchte, dass am Verbot die Jüdinnen*Juden schuld seien, und dass es an Ostern zu einem Pogrom kommen würde.

Die beunruhigte jüdische Bevölkerung Jelisawetgrads bat die Behörden um Schutz. Dank der eingesetzten Militäreinheiten verlief das Osterfest ruhig. Erst als das Militär am 15. April die Stadt verließ, brach die seit Wochen erwartete Gewalt aus. Als Anlass galt ein Vorfall in einer wieder geöffneten Kneipe. Einer der Gäste soll als Provokation gegenüber dem jüdischen Inhaber begonnen haben, christliche Lieder zu singen. Daraufhin wurde er aus dem Lokal ausgewiesen und auf die Straße geführt. Die Bewohner*innen Jelisawetgrads, die dieser Szene zuschauten, begannen zu schreien: „Die Juden schlagen die Unsrigen! Schlagt die Juden!“. Damit begann das Jelisawetgrader Pogrom. Die Menschenmengen stürmten jüdische Geschäfte und Häuser. Vielmehr als um körperliche Gewalt an Jüdinnen*Juden ging es dabei um gezielte Plünderung und Zerstörung ihres Eigentums. Dem Raub schlossen sich auch Bäuerinnen*Bauern aus benachbarten Dörfern an, die zu diesem Zweck mit leeren Wagen ankamen.

Das Pogrom in Jelisawetgrad endete am Abend des 16. April. Im dessen Verlauf wurden 418 Häuser und 290 Geschäfte verwüstet. Drei Personen kamen ums Leben – zwei davon waren die Plünderer selbst, die an Alkoholvergiftung starben. Weitere antijüdische Ausschreitungen breiteten sich entlang der Eisenbahnlinie aus. Die bis 1882 andauernde Gewalt führte zu einer massiven Auswanderungswelle der Jüdinnen*Juden aus Osteuropa.

Um die Jahrhundertwende erlebte Jelisawetgrad eine wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit, zu der auch die lokale jüdische Bevölkerung bedeutend beitrug. 1897 wurde in Jelisawetgrad eine der ersten Straßenbahnlinien im zaristischen Russland in Betrieb gesetzt. Die Kosten übernahm der jüdische Händler und Mäzen Lew Israliewitsch Brodskyj. Zwischen 1895 und 1897 wurde die Synagoge in neomaurischem Stil umgebaut. Den Bau leitete der aus einer Jelisawetgrader jüdischen Familie stammende Architekt Aleksander Lischnewskij.

Im Frühjahr 1919, während des Russischen Bürgerkriegs, kam es in Jelisawetgrad zu einem Pogrom. Die Aufständischen gegen die sowjetische Macht ermordeten mehr als 2.000 Jüdinnen*Juden. Der Sieg der Bolschewiki und die Gründung der Sowjetunion brachte Jelisawetgrad unter anderem mehrere Namensänderungen. Die Stadt wurde nach sowjetischen Funktionären umbenannt – aus der „Stadt der Heiligen Jelisaweta“ wurde 1924 Zinowjewsk, 1934 Kirovo und 1939 schließlich Kirovograd. Im Jahre 1926 bildeten die Jüdinnen*Juden 30% der Gesamtbevölkerung der Stadt.

Der Zweite Weltkrieg kam im Sommer 1941 in das damalige Kirovograd. Am 14. August wurde die Stadt von der Wehrmacht besetzt. Während der Massenerschießungen wurden von deutschen und ukrainischen Einheiten mehr als 15.000 jüdische Einwohner*innen Kirovograds erschossen. Unter den Opfern des Holocausts war auch der 15-jährige Josif Butowetzkyj. Ähnlich wie Anne Frank führte er während dieser Zeit ein Tagebuch. Butowetzkyjs Notizen wurden zum Zeugnis der Verbrechen im Reichskommissariat der Ukraine.

Die Bedingungen für die Wiederherstellung des jüdischen religiösen und kulturellen Lebens waren in der Nachkriegszeit begrenzt. Sein Zentrum, die beschlagnahmte Synagoge, blieb lange geschlossen. Erst mit der ukrainischen Unabhängigkeit konnte die jüdische Gemeinde Kirovograds wieder aktiv werden. 1991 kam die Synagoge zurück unter ihre Verwaltung. Im selben Jahr wurde das Denkmal an die Opfer des Holocausts eingeweiht. 1998 wurde in einem Teil der Synagoge das Museum Elisavetgrader Juden eröffnet und seit 2002 wirkt dort auch der gemeinnützige Verein Hesed Shlomo. Die jüdische Gemeinde des heutigen Kropywnytzkyjs zählt mehr als 1.000 Mitglieder.

https://eleven.co.il/diaspora/communities/12088/ (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://intellekt-vivo.narod.ru/arxitektor.html (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://jew-observer.com/otzvuk-tragedii/kropivnickij-evrei-shoa/ (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Pale_of_Settlement (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Ukraine (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Pogroms (letzter Zugriff am 15.5.19)

https://www.facebook.com/hesedShlomoKr/ (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://jew-observer.com/otzvuk-tragedii/kropivnickij-evrei-shoa/ (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://kjc.org.ua/ru/history/ (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://kjc.org.ua/ru/habbad-kirovograd/sinagoga/ (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://old.uc.kr.ua/holokost/ (letzter Zugriff am 15.5.19)

https://our-travels.info/ost/Goroda/Ukraine/Kirovograd/Kirovograd-muz.php (letzter Zugriff am 15.5.19)

https://ujew.com.ua/10-faktov-o-evreyah-kirovograda (letzter Zugriff am 15.5.19)

https://ujew.com.ua/objects/kirovogradskaya-oblast/kirovograd/kirovogradskaya-bol-shaya-horal-naya-sinagoga5 (letzter Zugriff am 15.5.19)

https://ujew.com.ua/objects/kirovogradskaya-oblast/kirovograd/muzej-evrei-elisavetgrada-9 (letzter Zugriff am 15.5.19)

https://ujew.com.ua/objects/kirovogradskaya-oblast/kirovograd/pamyatnik-evreyam-zhertvam-fashizma-7 (letzter Zugriff am 15.5.19)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (letzter Zugriff am 15.5.19)

https://www.facebook.com/hesedShlomoKr/ (letzter Zugriff am 15.5.19)

https://eleven.co.il/diaspora/communities/12088/ (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://intellekt-vivo.narod.ru/arxitektor.html (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://jew-observer.com/otzvuk-tragedii/kropivnickij-evrei-shoa/ (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Pale_of_Settlement (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Ukraine (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Pogroms (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://kjc.org.ua/ru/history/ (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://kjc.org.ua/ru/habbad-kirovograd/sinagoga/ (letzter Zugriff am 15.5.19)

http://old.uc.kr.ua/holokost/ (letzter Zugriff am 15.5.19)

https://our-travels.info/ost/Goroda/Ukraine/Kirovograd/Kirovograd-muz.php (letzter Zugriff am 15.5.19)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (letzter Zugriff am 15.5.19)

https://ujew.com.ua/10-faktov-o-evreyah-kirovograda (letzter Zugriff am 15.5.19)

https://ujew.com.ua/objects/kirovogradskaya-oblast/kirovograd/kirovogradskaya-bol-shaya-horal-naya-sinagoga5 (letzter Zugriff am 15.5.19)

https://ujew.com.ua/objects/kirovogradskaya-oblast/kirovograd/muzej-evrei-elisavetgrada-9 (letzter Zugriff am 15.5.19)

https://ujew.com.ua/objects/kirovogradskaya-oblast/kirovograd/pamyatnik-evreyam-zhertvam-fashizma-7 (letzter Zugriff am 15.5.19)

Neuen Kommentar hinzufügen